化石の島FOSSIL ISLAND

獅子島の地質について

獅子島は、お隣の熊本県御所浦島とともに、日本有数の化石産地です。

島の大部分は約1億年前「白亜紀」の地層とされる御所浦層群で覆われています。島の北西岸、御所浦周辺には少し新しい姫浦(ひめのうら)層群が露出し、さらに片側から白浜を結ぶ線より海側には、より新しい数千年前の古第三紀の地層が表れています。

いずれの地層にも化石が多く含まれますが、特にアンモナイトや爬虫類の化石も発見される白亜紀の地層は古生物ファンにとっても魅力があるようです。

- こんな時代の化石です

- 白亜紀を過ぎると、恐竜は絶滅したといわれています。

- 獅子島で見られる主な化石はこの時代、約1億年前の化石が多く見られます。

- 第4紀

- 新第3紀

- 古第3紀

-

後期白亜紀

- 姫浦層群(ひめのうらそうぐん)

- 御所浦層群(ごしょのうらそうぐん)

- 先白亜紀

獅子島の化石について

- 貝の化石

- 島のあちこちに約一億年前、白亜紀の地層が露出し、さまざまな化石を見ることができます。

特に「トリゴニア(三角貝)」と呼ばれる海に棲んでいた二枚貝の仲間や、巻き貝の化石が多く見られます。

- アンモナイト

- 獅子島ではアンモナイトが発見されることもあります。アンモナイトは白亜紀の属する「中生代」よりさらに古い「古生代」に姿を現し、3億5千万年もの間地球上に棲息しましたが、白亜紀末に絶滅してしまいました。

ゴツゴツとした殻は巻き貝のようですが、実は貝の仲間ではなく、オウム貝と同じ頭足網と呼ばれる仲間です。

- 貨幣石(ヌムリテス)

- コインのような形が特徴的な貨幣石は有孔虫の仲間。新生代第三紀と呼ばれる比較的新しい時期に姿を現しましたが、ほどなく絶滅しました。

日本では天草地域の他に小笠原諸島や南西諸島でわずかに発見される貴重な化石です。獅子島では北端の岬でわずかに発見されます。

- クビナガリュウ

- 2008年、獅子島幣串の海岸付近でエラスモサウルスと呼ばれる種類のクビナガリュウの左下あごが発見され話題になりました。

化石は長さ10.8cm、高さ2.6cmで、同時に歯の化石も発見されました。2004年にも脊椎の化石が発見されていたことから、獅子島の化石は良い保存状況であることがわかります。

この化石は発見者のアマチュア化石ハンターの名前を取り、サツマウツノミヤリュウと名付けられました。クビナガリュウは海中に住む大型の爬虫類。体長約6メートルはあったと考えられています。

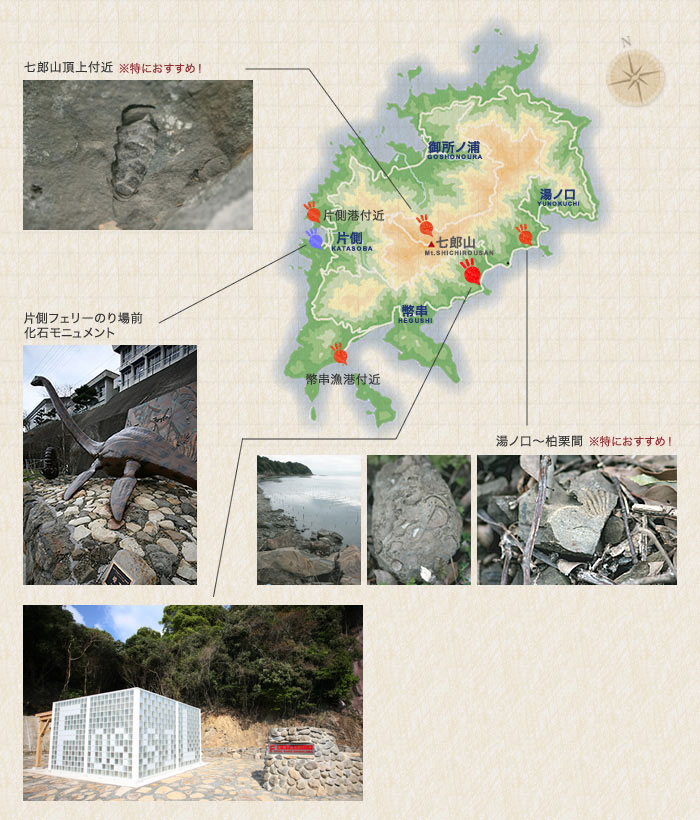

化石観察オススメポイント

比較的簡単に化石を観察できるポイントをご紹介します。

ただし、化石は貴重な自然の遺産。観察はマナーを守り、採集は控えてください。

もし、アンモナイトなどの貴重な化石を発見した場合は持ち帰らず、長島町役場などにご連絡をお願いします。

- 【獅子島化石パーク】

-

獅子島の化石について紹介し、手軽に観察・収集体験ができる小さな化石観察パークが開設されました。

パーク内の体験コーナーでお気に入りの化石を見つけたら、1個だけお持ち帰り可能です。

- <トリゴニアなどの化石が路傍に見られる場所>

- ●湯ノ口~立石~柏栗の海岸線。海岸の石にも含まれる

- <巻き貝の化石などが見られる場所>

-

●七郎山山頂駐車場付近

*その他、露頭ではありませんが、片側港のモニュメントの足下に集められた石や、アイランドセンター玄関前に設置された石にはたくさんの化石を観察できます。

片側の古生物モニュメント

クビナガリュウの像は高さ3.5メートル、全長6.6メートルの巨大なもの。化石からクビナガリュウの実物大を想定して作られました。

横に添えられたアンモナイトは直径約1.2メートル。獅子島のアンモナイト化石はこれほど大きなものではありませんが、これからさまざまな化石が発見されることを願って作られたモニュメント。すでに獅子島のシンボルになっています。

ちなみにモニュメントは本格的なブロンズ像で、本場富山県高岡市で作られました。

化石観察のルール

- 化石は持ち帰らず、観察する程度にしましょう。

- 拾ったり、動かした石は、路上に散らかさないようにしましょう。

- むやみにハンマーでたたいたり、必要以上に岩石を砕かないようにしましょう。

- 危険な場所や私有地への立ち入りはやめましょう。

- 獅子島に関するお問い合わせは

-

獅子島交通ネットワーク協議会

〒899-1498

鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875番地1

長島町企画財政課内 - TEL

- 0996-86-1111

- 受付

- 平日AM9:00~PM5:00