予防接種

予防接種

子ども(乳幼児・学童)の予防接種

なぜ1歳までに多くの予防接種を受けるの?

お母さんからプレゼントされた病気に対する抵抗力(免疫)は、生後6か月頃までに自然と失われていきます。

病気にかかることで、白血球が病気をやっつける学習をすることで抗体ができ、この抗体が病気になっても、病原体をやっつけて回復しますが、1歳頃までは、抵抗力が弱く重症化して後遺症が残ったり、ときには死亡するような病気もあります。

この時期に予防接種をして、抵抗力をつけていくことが大切です。

予防接種には、法律に定められた「定期予防接種」と、法律に定めのない「任意の予防接種」があります。

ワクチンの種類

ワクチンの種類には、生ワクチンと不活化ワクチンがあります。

◎生ワクチン:生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもの

接種すると・・・

・病気にかかった時と同じような抵抗力(抗体)ができます

・十分な抗体ができるには1か月くらいかかります

※種類の異なる生ワクチンの予防接種を受けるときは、27日以上あけます。生ワクチン接種後の経口ワクチン・不活化ワクチンを受けるまでの間隔に規定はありません。

◎不活化ワクチン:細菌やウイルスを殺し抵抗力(抗体)を作るために必要な成分を取り出して毒性をなくしたもの

接種すると・・・

・体の中ではふえません

・一定間隔で2~3回接種することで抵抗力(抗体)がつき、さらに1年後に追加接種をすることで十分な抵抗力がつきます。

・抗体を持続させるためには一定期間で追加接種が必要です

※風邪や突発性発疹・手足口病・とびひなどは、抗体ができないので予防接種がありません

※任意予防接種の費用については、基本的に全額自己負担です。

※定期予防接種の接種期限を過ぎてしまった場合も全額自己負担になりますが、重篤な疾患の治療のために定期接種を受けられなかったお子さんについては特例措置が設けられています。詳しくは、町民保健課保健予防係へご相談ください。

予防接種の受け方

≪予診票≫

長島町では、新生児訪問や2か月児母子相談の際に「乳幼児定期予防接種 予診票つづり」を発行しています。これは、おおむね3歳までに受ける予防接種の予診票がセットされています。

①3歳から接種となる日本脳炎-1期、②小学校就学前の年度の麻しん風しん-2期、③9歳から(小学校4年生)の日本脳炎-2期、④12歳から(小学校6年生)の二種混合、⑤12歳から(小学校6年生女子)のヒトパピローマウイルスの5つの予診票は、対象となる時期に個別送付します。

≪接種できる医療機関≫

いずれの医療機関も予約が必要です。余裕をもって接種する日を決めましょう。

県の医師会に加入している医療機関でも接種できます。

県外等で接種を希望されるかたは、事前に町民保健課保健予防係にご相談ください。

≪持参するもの≫

母子健康手帳・予診票・健康保険証

風しん追加的対策:第5期予防接種(令和9年3月31日まで)

下記のかたへの予防接種期間が令和9年3月31日まで延長されました。

【対象者】

昭和37年度~昭和53年度生まれの男性のかたで、令和7年3月31日までに抗体検査を実施し、「第5期予防接種の対象」と医療機関などで判断されたが、予防接種を受けていないかた

※対象者にはクーポン券など送付してありますが、「抗体検査の結果が分からない」「予防接種のクーポン券がなくなった」など不明な点は、町民保健課保健予防係に相談してください。

〇病院に持参するもの

・風しん予防接種クーポン券

・本人確認書類(健康保険証・運転免許証など)

〇実施場所

町内では、鷹巣診療所 および獅子島診療所、高野医院、長島クリニックで実施しています。

麻しん風しんワクチン予防接種の経過措置について

※下記の対象者のみ、令和9年3月31日まで接種期間が延長されました。

| 予防接種の種類 | 対象となる条件 |

|---|---|

|

第1期 令和6年度の対象者 (令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ) |

令和6年度内に生後24月に達したかたであって、MRワクチンが接種できなかったかた |

|

第2期 令和6年度の対象者 (平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ |

令和6年度における第2期の対象者(5歳以上7歳未満のかたであって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの)であってMRワクチンの接種ができなかったかた |

|

第5期 風しん追加的対策 |

昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であってMRワクチンの接種ができなかったかた (注)令和7年度以降、抗体検査を実施したかたは対象外。 |

子ども(生後6か月から18歳以下まで)のインフルエンザ予防接種

任意の予防接種ですが、インフルエンザの流行を予防する観点から以下のかたを対象に町で一部または全部助成します。

【対象者】 接種日に生後6か月から18歳以下のかた

【期 間】 令和7年10月1日から令和7年12月31日まで

【助成額】 上限3,000円/1回(生活保護世帯のかたは全額助成します。)

【通知・予診票】 町から通知は出しません。接種希望者は以下の接種できる医療機関(子どものかかりつけ医)に予約等ご相談ください。予診票は医療機関備え付けのものをご利用ください。

≪接種できる医療機関(予定)≫ 長島町:鷹巣診療所、平尾診療所、獅子島へき地診療所、長島クリニック、高野医院

出水市:こどもクリニック永松、境田医院、にのみやこどもクリニック、広瀬産婦人科医院、かじわら内科クリニック、キッズクリニック、わかすぎ皮フ科クリニック、整形外科ばばぐちクリニック、林泌尿器科クリニック、つかさとクリニック、市川医院、三慶医院、吉田耳鼻咽喉科医院、恒吉医院、出水総合医療センター

阿久根市:しみずこども医院、黒木医院、内山医院、有村産婦人科内科、北国医院

(順不同)

高齢者の予防接種

高齢者の肺炎球菌予防接種

予防接種法に基づく高齢者の肺炎球菌の予防接種です。接種対象者は以下のかたになります。

65歳の誕生月に予診票を送付します。66歳の誕生日の前日まで接種することができます。

・65歳となる者。ただし、過去に一度でも接種したことがあるかたは、定期予防接種の対象にはなりません(助成制度を使ってのワクチン接種はできません)。

・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(身体障害者手帳1級)

高齢者の帯状疱疹予防接種

予防接種法に基づく高齢者の予防接種で令和7年4月から開始されました。

接種対象者は以下のかたになります。

65歳の誕生月に予診票を送付します。年度末まで接種することができます。

・年度内に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳を迎える者

・令和7年度のみ100歳以上の者。

・60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(身体障害者手帳1級)

【対象者】

|

令和7年度対象者 |

昭和35・30・25・20・15・10・5年度生まれと大正14年度以前生まれの方 |

|

令和8年度対象者 |

昭和36・31・26・21・16・11・6年度生まれと昭和元年度生まれの方 |

|

令和9年度対象者 |

昭和37・32・27・22・17・12・7年度生まれと昭和2年度生まれの方 |

|

令和10年度対象者 |

昭和38・33・28・23・18・13・8年度生まれと昭和3年度生まれの方 |

|

令和11年度対象者 |

昭和39・34・29・24・19・14・9年度生まれと昭和3年度生まれの方 |

|

令和12年度以降対象者 |

65歳の者 |

*ただし、過去に一度でも接種したことがあるかたは、定期予防接種の対象にはなりません(助成制度を使ってのワクチン接種はできません)。

高齢者のインフルエンザ予防接種

予防接種法に基づく高齢者のインフルエンザの予防接種です。接種対象者は以下のかたになります。

例年10月から12月までの接種期間となっておりますので、予診票は秋ごろ送付します。

・12月31日現在65歳以上になる高齢者(ただし、65歳の誕生日の前日以降)

・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(身体障害者手帳1級)

高齢者の新型コロナウイルス予防接種

令和6年度から高齢者の定期接種に位置づけられました。接種対象者は高齢者のインフルエンザと同様です。

接種期間:10月~翌年3月31日

65歳の誕生日の1日前から接種することができます。

例)3月31日に65歳の誕生日を迎える方 → 3月30日から接種できます

予診票:予診票は秋ごろ送付します。12月28日以降に65歳の誕生日を迎える方については、助成のあるインフルエンザ予防接種との混乱を避けるために、誕生月に送付します。

≪接種できる医療機関≫

出水郡医師会以外で接種を希望する場合は、鹿児島県医師会の相互乗り入れ協力医療機関であれば接種することができます。鹿児島県医師会のサイトをご確認ください。

・県外で委託している医療機関は以下のとおり

(天草)天草第一病院

(水俣)海のみえるココロの病院、岡部病院、国保水俣市立総合医療センター、泌尿器科てらさきクリニック、まなべクリニック、山田クリニック(五十音順)

・相互乗り入れ協力医療機関及び委託医療機関外で接種を希望される方は、以下に記載の「里帰りや長期の入院などで接種を希望される方へ」をご覧ください。

≪医療機関の方へ≫

HPV(ヒトパピローマウイルス)予防接種

HPVワクチンは、子宮頸がんをおこしやすいタイプのHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

HPVワクチンを導入することにより、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。また、接種が進んでいる一部の国では、子宮頸がんそのものを予防する効果があることも分かってきています。

ワクチン接種は予防接種法に基づいて実施されており、HPVワクチン接種による子宮頸がんの予防効果などのメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認し、接種をお勧めしています。

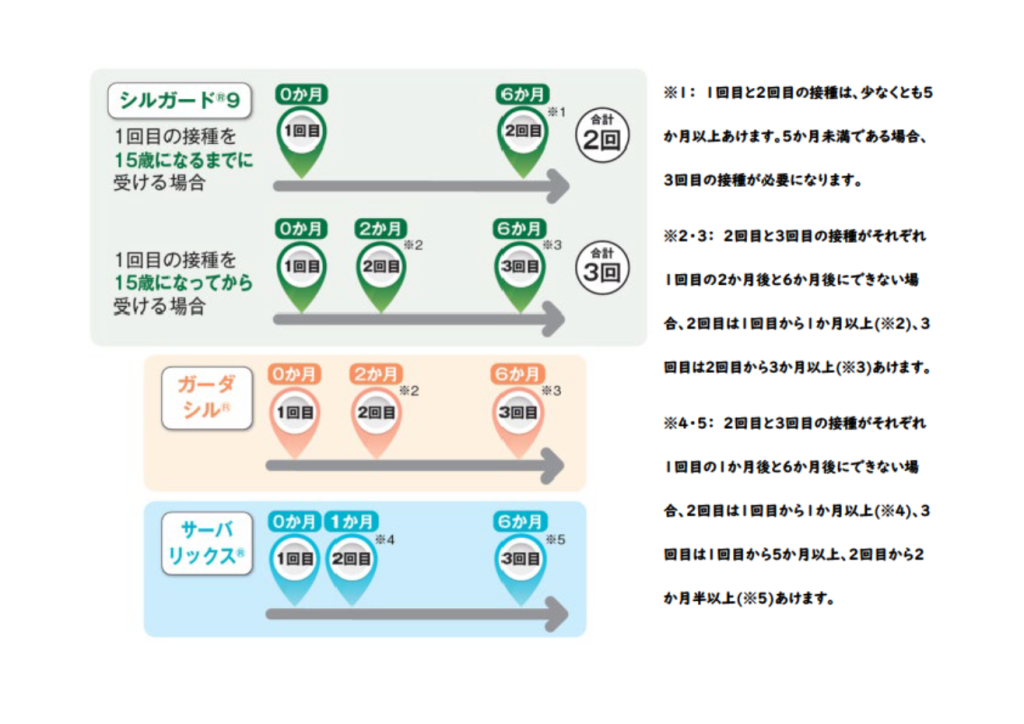

標準的なワクチン接種スケジュール

現在、日本国内で使用できるワクチンは、防ぐことができるHPVの種類によって、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類があります。

一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。

3種類いずれも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。

キャッチアップ接種について

令和4年度~6年度まで、定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)を超えて、実施していましたが、まだ接種が完了していない方に対して、令和8年3月31日まで公費での接種の機会を提供することとなりました。

【対象者】平成9年度から平成20年度生まれの女性で、令和4年度~6年度までの期間に1回以上のHPV予防接種を受けた方

【期間】残りの回数を令和8年3月31日まで公費で接種できます

*厚生労働省のホームページでは詳しい情報もご案内しています。

厚生労働省

定期接種について

ワクチンの有効性とリスク等を十分にご理解いただいた上で、体調の良いときに接種するようにしてください。

長期療養のため、定期予防接種の機会を逃したかたへ

長期療養が必要な特別な事情により、定期予防接種ができず、既定の年齢を超えてしまった方は、接種可能になった日から2年間に限り、定期予防接種として接種を受けることができます。

ただし、ロタウイルス感染症及びインフルエンザの予防接種は、この制度の対象となりません。また、一部の予防接種は、接種可能な上限年齢があります。

ご不明な点は、町民保健課保健予防係へお問い合わせください。

特別な事情があることにより定期接種が受けられなかったかどうかについては主治医が記入した理由書により判断します。

特別な事情(予防接種法施行規則第2条の9)

1 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと

① 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

② 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

③ ①又は②の疾病に準ずると認められるもの

※③に該当する疾病の例は下記の別表に掲げるとおりです。ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある者またはかかっている者が一律に予防接種不適合者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断はあくまで予診を行う医師の判断のもと行われます。

2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

3 医学的見地に基づき1又は2に準ずると認められるもの

接種までの流れ

1 「長期療養者の定期予防接種依頼申請書」と「長期療養を必要とする疾病にかかった者の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書」を提出してください。

2 申請書をもとに、町が「長期療養者の定期予防接種決定通知書」と「長期療養者の定期予防接種券」を発行します。

3 医療機関で接種を受ける(「長期療養者の定期予防接種券」を接種医療機関へ提出してください。)

県内で接種する場合、費用の負担はありません。

里帰りや長期の入院などで接種を希望されるかたへ

鹿児島県外で予防接種を希望する場合は、事前に申請が必要です。

費用は、接種医療機関に全額お支払いいただき、予防接種費用助成金交付申請を行っていただくことで、接種費用の全額もしくは一部が助成されます。

一連の流れ

1 「予防接種実施依頼書交付申請書」を提出してください。

2 申請書をもとに、町が「予防接種実施依頼書」を発行します。

3 医療機関で接種を受ける(「予防接種実施依頼書」を接種医療機関へ提出してください。)

4 接種費用は、医療機関窓口でお支払いください。

5 償還払いの申請を行ってください。

償還払いの申請方法

「予防接種費用助成金交付申請書兼請求書」を提出してください。

添付書類:接種した医療機関等が発行する領収書

A類疾病のとき:接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳など)

振込先を確認できる書類の写し

(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できるページ)

※償還払いの手続きは、接種をした翌日から3か月以内に行ってください。3か月以内に行えない事情があるときは、町民保健課保健予防係へご相談下さい。

骨髄移植等によりワクチンの再接種が必要なかたへ

がんなどの治療のため、骨髄移植等を受けたことにより、移植前に接種した定期予防接種」の効果が期待できなくなったと診断された方が、再接種を受けた費用について、全額または一部を助成します。

対象者

次のすべてに該当するかた

1 再接種を受ける日において、長島町に住民登録のあるかた

2 骨髄移植等の医療行為によって、移植前に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと医師が認めるかた

3 令和4年4月1日以降に再接種したかた(ただし、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに接種されたが申請できるのは、令和7年3月31日までです。)

助成の対象となる予防接種

次のすべてに該当するもの

1 予防接種法第2条第2項に定められた疾病(A類)にかかる予防接種(ただしロタウイルスワクチンの再接種は除く)

2 接種するワクチンが予防接種実施規則の規定によるワクチンであること

一連の流れ

1 「骨髄移植後等のワクチン再接種費用助成対象認定申請書」を提出してください。

添付書類:

・母子健康手帳その他骨髄移植等以前の定期予防接種の履歴が確認できるものの写し

2 申請書をもとに、町が「骨髄移植後等のワクチン再接種費用助成対象認定通知書」を発行します。

3 医療機関で接種を受ける(「認定通知書」を接種医療機関へ提示してください。)

4 接種費用は、医療機関窓口でお支払いください。

5 償還払いの申請を行ってください。

償還払いの申請方法

「骨髄移植後等のワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書(リンク)」を提出してください。

添付書類:

・接種した医療機関等が発行する領収書

・A類疾病のとき:接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳、予診票など)

・振込先を確認できる書類の写し

(金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できるページ)

問い合わせ先

役場 町民保健課 保健予防係

Tel:0996-86-1157 [直通]

Mail:chouho@town.nagashima.lg.jp

緊急情報

緊急情報